男人大汗淋漓藏4大短命风险

不少人觉得出汗是好事,是机体在“排毒”。实际并非如此,经常出汗也可能是一种疾病,在医学上被称为多汗症。[详情]

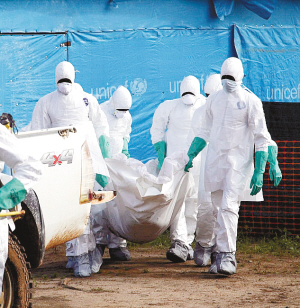

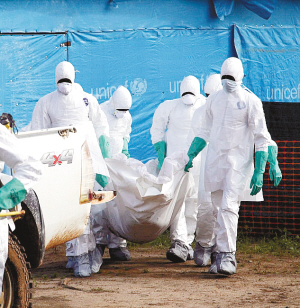

埃博拉并非杀不死 如何防范

近期在西非国家爆发的埃博拉疫情正呈加速蔓延之势。卫计委指出,目前该病毒尚没有疫苗可以预防,隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉出血热的关键措施。[详情]

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)1

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)

这张照片最近在网络流传,苏格兰医生梅藤更查房时与中国小患者行礼,这一老一小,一医一患的相敬相亲,在今天的背景下,让很多人感慨。不过,作为一个西方医生,1881年来到中国时,梅藤更要面对的医患冲突,其实远大于今天。

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)一个女人喝毒药自杀,送来医院抢救,丈夫紧张地问,“我能不能带走她的遗体?”,因为传言梅藤更用的药是取病人的内脏制成。

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)可见当时民间对西医的疑惧。

1881年,26岁的梅藤更被英国基督教圣公会派往中国时,鸦片战争刚结束二十年,医疗传教的自由随战后条约进入中国,国人在心理上本能抗拒,加上此时杭州还是一个“城门上悬挂着人头”的中世纪城市。人们对外科手术,人体构造都不熟悉,民间对教会医院有种种传言“教会医师以媚药淫亵妇女,医院被怀疑挖眼剖心用以做药”,西医解剖尸体或制作人体标本,被认为动机邪恶,信徒临终圣事,被认为教士挖死人眼睛“以为炼银之药”。

“好的医生应该具有三个“H”:Head是知识,Hand是技能,Heart就是良心。 ”-----梅藤更 1 这张照片最近在网络流传,苏格兰医生梅藤更查房时与中国小患者行礼,这一老一小,一医一患的相敬相亲,在今天的背景下,让很多人感慨。不过,作为一个西方医生,1881年来到中国时,梅藤更要面对的医患冲突,其实远大于今天。一个女人喝毒药自杀,送来医院抢救,丈夫紧张地问,“我能不能带走她的遗体?”,因为传言梅藤更用的药是取病人的内脏制成。可见当时民间对西医的疑惧。 1881年,26岁的梅藤更被英国基督教圣公会派往中国时,鸦片战争刚结束二十年,医疗传教的自由随战后条约进入中国,国人在心理上本能抗拒,加上此时杭州还是一个“城门上悬挂着人头”的中世纪城市。人们对外科手术,人体构造都不熟悉,民间对教会医院有种种传言“教会医师以媚药淫亵妇女,医院被怀疑挖眼剖心用以做药”,西医解剖尸体或制作人体标本,被认为动机邪恶,信徒临终圣事,被认为教士挖死人眼睛“以为炼银之药”。知识分子中也有此说,魏源的《海国图志》内,有关于洋教用药迷人信教、挖华人眼睛制药的内容。梅藤更来中国前后二十年间,能在官方文献中查到的教案有200起以上,医疗领域往往是冲突引爆点,因为死亡最容易激起受害想象和集体情绪。1870年天津教案,1868年扬州教案,华洋双方死伤惨重,起因都是疫病流行,育婴堂中几十名孤儿患病而死,民间传言怀疑外国人绑架孩童,“剖取幼孩脑髓眼珠”作为药材之用,甚至“烹而食之”。梅藤更放弃船行的工作从医,是想帮助“被迷信束缚和病痛折磨的人,使人彻底远离巫术和符咒”,但他的职业恰被看作有邪恶巫术的食人番,这种形象激起原始的恐惧与愤恨。即使官方调查出传言不实,公开澄清也无济于事。在天津教案中曾国藩查证,民众认为装满婴儿眼珠的两个瓶子,打开看是腌制的洋葱。但他无法说服激愤的民众,被斥为“卖国贼”,士人砸掉了湖湘会馆中他的匾额,几乎最具盛名的官员公信力被毁。而法、英、美、俄等七国联合抗议,出动兵舰催压,中国政府最终对国民执以死刑,付出昂贵赔偿平息这场冲突。梅藤更来到杭州时,这隐隐的刀兵交激之气仍在,满人旗营驻扎杭州,他从旗营墙下经过,士兵向下扔石头,以示驱逐。他的从医生涯在鲜明的敌意里开始。 2 照片上这个男孩,直到四五岁,从没象别的孩子那样笑过。梅医生每次去巡查,都会去找这个阴郁的小人儿,教给他有趣的话,或者把他抱起来举到空中玩。一年冬天,这胖娃娃穿着厚棉袄,着实象个矮脚鸡,医生就模仿大公鸡,把腰先弯下去,慢慢直起来,身子往后仰学鸡叫“doodledoooooooooooo” 小孩子跟着学“toto-oooooo---”,第一次发出普通孩子的笑声。这张照片上,这个孩子已经长大成人,“因为对医生的爱”,到这所医院药房的化学部工作。他与医生合影,叉脚端手坐着,带点憨憨的不好意思抿着嘴,梅医生站在背后诙谐开他玩笑,可见两人十几年来的亲厚。当年见过梅藤更的人,说这面团团的外国人十分可亲,按宗教习惯叫病人“兄弟”或“姐妹”,“路上遇见不管这人他认不认识,都会先上前鞠躬,如果对方看上去年纪比较大,他还会拱手作揖,用他那蹩脚的中文说“你福气好。” 梅藤更曾说中国穷人不快乐,有知识的阶层又要有威严,很少有轻松的时刻。“一旦人们欢笑的时候,一切敌意都化解了”。初来杭州时,梅藤更的医院简陋之极,没有自来水,没有电,没有药房,没有手术室,梅藤更和新婚妻子不会说汉语,医院只有旧屋四间,冬天房子里没有炭盆,冷风流窜。是一位曾生产鸦片的印度商人良心责备之下,捐三千英磅给圣公会租来的房屋,免费收治病患,并不以入教作为治疗前提。中户之上不信任梅藤更,只有穷苦无告,走投无路者,和身染重疾,生命垂危的人才肯来。杭州当时还没有公共卫生系统可言,街上的粪池不加盖,路上随处可见屎溺,乞讨的人,残疾的人躺卧在脏污中,河中舟辑往来加上阴沟污水,连年疫病流行。来看病的人没有洗澡条件,衣衫破烂,伤口溃烂脓肿,甚至有人把死者抬来,姑且一试。碰到酷暑,气味可想而知。医院门口排队的人是世界上最悲惨的队伍,但梅藤更常常不用什么语言,就让病人哈哈大笑。有次他无意中碰到一个病人的膝盖,就倒地做出非常夸张的表情。病人们立刻跑过去帮他。看到他们这么大惊小怪,梅医师继续装着很痛苦地呻吟。一位老太太给他摸胸口,一两个人给他扇扇子,另外一个人抱着他的脚,第五个人靠着他的背,第六个人搭他的脉搏,第七个人跑去找梅夫人,其他人围成一圈。梅夫人过来看到丈夫眼睛里的狡黠,立即就明白没什么大碍,只是在享受他给大家制造的乐趣,她对在场的人对这位“病人”所作的一切表示感谢,就走开忙别的去了。梅藤更说,“生活里的乐趣和欢笑,比药更能让生病的人觉得活着之振奋。” 梅藤更医治过的病人中,有一个人写下了回忆,美国人鲍金美,幼年在杭州生活,因为淘气乱吃,常常要喝梅医生开出来的蓖麻油通便,隔了几十年,她小女孩时的疑惑还没有解开,“虽然每次见到他我都得喝很多的蓖麻油,可是不知道为什么,我知道的所有的小孩子都敬慕梅医生。” 在她童年的心上,两卷白胡子的梅医生是一个“穿便装的圣诞老人”。 3 (广济医院初期,有四间屋子的戒烟所) 医院没有其他医生,也没有护士,这个行业没有标准,无从招起。某天早晨,梅医生的厨师消失了,下午他穿着马褂来辞别,说当中医的祖父过世了,父亲要他回去继承衣钵,出诊看病。梅藤更极为意外,问“你知道怎么看病吗?”厨师说:“没事,我爷爷也是这么继承他爷爷的,再说,我这两年跟您学了不少”,梅医生愣在那儿,“你在这儿只学了怎么烤薄饼……”。他找来一位中国助理。一位女性病人腿部溃烂露出骨头,需要移植皮肤,再三劝说,病人只同意从胳膊上取一小块皮肤。梅医生找助理来工作,找不到,助理害怕要她捐出皮肤,逃走了。医生夫人找到她,承诺先捐出皮肤作示范,助理旁观后颤抖着伸出了胳膊。但还是不够,梅医生训练妻子从自己胳膊上取下皮肤,再教给她如何移植给病人。病人惊人地缺乏现代医学常识,英国传记作者记下某天查房时梅藤更看到的:“一个叫“小猫”的手术病人拆开自己绷带,正看看伤口长得怎么样,刚做完腿骨手术的病人,觉得夹板不舒服,把它拆了。而一个叫“万代”的老病人来医院前可能好久没有吃饱,看上去饿极了,竟然在吃他的石膏。” 梅医生挨个安抚处理。 1883年,写给教会的信中,他说这一年看了3019个病人,259人住院,但医院太小,戒烟所只有16张病床。他需要去50万人口城市的郊区救济病人,杭州当时交通工具是轿子,梅藤更不适应别人抬自己,设计了杭州第一辆西式钢圈马车,看上去是一只小驴车只容一人乘坐,须亲自驾驶。有次病床已满,他要求一个病人回去卧床,但对方没有说他没法躺下睡觉“我住在别人家厨房里,油烟呛得我直咳嗽,你能不能让我住院?”梅医生无法可想,给了他药,叮嘱每天三次,两天吃完。回去后患者认为药喝多能治得更好,擅自把六份药一次全喝了,医生被叫去出诊时,这个人已经处于濒死状态。这无可依靠的人,医院告别前曾问过梅藤更一句话:“医生,你是不是不管我了?” 这件事后,梅藤更决心用余生之力建一个大的医院。 4 (保俶塔旁的广济麻疯病院) 募款很困难,很久后他才收到圣公会的回复,又过了很久,才有时间拆开堆积如山的旧信,看到信中夹着的1700英磅支票,一夜没睡,开始设计医院。广济医院在1884年建成,大门口棚架悬吊着紫藤花簇,左侧是大草坪,右侧玫瑰花坛,医院有了候诊,门诊,手术室,药房,办公楼等分类。但这些钱不足以支持梅藤更理想中的医院,他向自己的私人朋友募捐,麦克莱爵士的儿子在第一次世界大战中牺牲,生前他想成为一个医疗传教士,为了满足这个遗愿,这位父亲捐赠了一万英磅。用这些钱,医院装备了杭州最早的发电机、自来水塔,电灯和第一辆汽车,旅行中国的英国作家伊莎贝拉.伯德写下她的观察-----“它们在照明、通风、卫生施设、分科与组织方面较之我们的最好医院也毫不逊色。” 她印象极深的是医院用著名的宁波清漆涂刷,“那是真正的漆,它缓慢凝固形成一个非常坚硬的表面,反光性好,能耐受每周的煤油擦拭,大大有助于卫生。墙、地板和寝具的清洁是这样好,一尘不染,无可挑剔!” 广济医院有了自己的药房,自制针用葡萄糖、x线硫酸钡、百日咳药水,奎宁针等等。药房提供奶粉和肥皂,这些用品很快在市面店铺盛行,进入市民日常生活。一个医院推动了杭州城市现代化开始,梁启超在《时务报》上撰文,认为医学变革能撬动国民的整体生活 “讲化学,而讲植物学,而讲道路,而讲居宅,而讲饮食多寡之率,而讲衣服寒热之准,而讲工作久暂之刻,而知识分子中也有此说,魏源的《海国图志》内,有关于洋教用药迷人信教、挖华人眼睛制药的内容。

梅藤更来中国前后二十年间,能在官方文献中查到的教案有200起以上,医疗领域往往是冲突引爆点,因为死亡最容易激起受害想象和集体情绪。1870年天津教案,1868年扬州教案,华洋双方死伤惨重,起因都是疫病流行,育婴堂中几十名孤儿患病而死,民间传言怀疑外国人绑架孩童,“剖取幼孩脑髓眼珠”作为药材之用,甚至“烹而食之”。

梅藤更放弃船行的工作从医,是想帮助“被迷信束缚和病痛折磨的人,使人彻底远离巫术和符咒”,但他的职业恰被看作有邪恶巫术的食人番,这种形象激起原始的恐惧与愤恨。即使官方调查出传言不实,公开澄清也无济于事。在天津教案中曾国藩查证,民众认为装满婴儿眼珠的两个瓶子,打开看是腌制的洋葱。但他无法说服激愤的民众,被斥为“卖国贼”,士人砸掉了湖湘会馆中他的匾额,几乎最具盛名的官员公信力被毁。而法、英、美、俄等七国联合抗议,出动兵舰催压,中国政府最终对国民执以死刑,付出昂贵赔偿平息这场冲突。

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)梅藤更来到杭州时,这隐隐的刀兵交激之气仍在,满人旗营驻扎杭州,他从旗营墙下经过,士兵向下扔石头,以示驱逐。

生机。但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。但他没料想到,最大冲击正来自内部。此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。 1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。” 校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。” 6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。 1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’” 同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。” 医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!” 政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 210,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。 1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。 8 1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。” 年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。” 梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。 (关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)他的从医生涯在鲜明的敌意里开始。

2

“好的医生应该具有三个“H”:Head是知识,Hand是技能,Heart就是良心。 ”-----梅藤更 1 这张照片最近在网络流传,苏格兰医生梅藤更查房时与中国小患者行礼,这一老一小,一医一患的相敬相亲,在今天的背景下,让很多人感慨。不过,作为一个西方医生,1881年来到中国时,梅藤更要面对的医患冲突,其实远大于今天。一个女人喝毒药自杀,送来医院抢救,丈夫紧张地问,“我能不能带走她的遗体?”,因为传言梅藤更用的药是取病人的内脏制成。可见当时民间对西医的疑惧。 1881年,26岁的梅藤更被英国基督教圣公会派往中国时,鸦片战争刚结束二十年,医疗传教的自由随战后条约进入中国,国人在心理上本能抗拒,加上此时杭州还是一个“城门上悬挂着人头”的中世纪城市。人们对外科手术,人体构造都不熟悉,民间对教会医院有种种传言“教会医师以媚药淫亵妇女,医院被怀疑挖眼剖心用以做药”,西医解剖尸体或制作人体标本,被认为动机邪恶,信徒临终圣事,被认为教士挖死人眼睛“以为炼银之药”。知识分子中也有此说,魏源的《海国图志》内,有关于洋教用药迷人信教、挖华人眼睛制药的内容。梅藤更来中国前后二十年间,能在官方文献中查到的教案有200起以上,医疗领域往往是冲突引爆点,因为死亡最容易激起受害想象和集体情绪。1870年天津教案,1868年扬州教案,华洋双方死伤惨重,起因都是疫病流行,育婴堂中几十名孤儿患病而死,民间传言怀疑外国人绑架孩童,“剖取幼孩脑髓眼珠”作为药材之用,甚至“烹而食之”。梅藤更放弃船行的工作从医,是想帮助“被迷信束缚和病痛折磨的人,使人彻底远离巫术和符咒”,但他的职业恰被看作有邪恶巫术的食人番,这种形象激起原始的恐惧与愤恨。即使官方调查出传言不实,公开澄清也无济于事。在天津教案中曾国藩查证,民众认为装满婴儿眼珠的两个瓶子,打开看是腌制的洋葱。但他无法说服激愤的民众,被斥为“卖国贼”,士人砸掉了湖湘会馆中他的匾额,几乎最具盛名的官员公信力被毁。而法、英、美、俄等七国联合抗议,出动兵舰催压,中国政府最终对国民执以死刑,付出昂贵赔偿平息这场冲突。梅藤更来到杭州时,这隐隐的刀兵交激之气仍在,满人旗营驻扎杭州,他从旗营墙下经过,士兵向下扔石头,以示驱逐。他的从医生涯在鲜明的敌意里开始。 2 照片上这个男孩,直到四五岁,从没象别的孩子那样笑过。梅医生每次去巡查,都会去找这个阴郁的小人儿,教给他有趣的话,或者把他抱起来举到空中玩。一年冬天,这胖娃娃穿着厚棉袄,着实象个矮脚鸡,医生就模仿大公鸡,把腰先弯下去,慢慢直起来,身子往后仰学鸡叫“doodledoooooooooooo” 小孩子跟着学“toto-oooooo---”,第一次发出普通孩子的笑声。这张照片上,这个孩子已经长大成人,“因为对医生的爱”,到这所医院药房的化学部工作。他与医生合影,叉脚端手坐着,带点憨憨的不好意思抿着嘴,梅医生站在背后诙谐开他玩笑,可见两人十几年来的亲厚。当年见过梅藤更的人,说这面团团的外国人十分可亲,按宗教习惯叫病人“兄弟”或“姐妹”,“路上遇见不管这人他认不认识,都会先上前鞠躬,如果对方看上去年纪比较大,他还会拱手作揖,用他那蹩脚的中文说“你福气好。” 梅藤更曾说中国穷人不快乐,有知识的阶层又要有威严,很少有轻松的时刻。“一旦人们欢笑的时候,一切敌意都化解了”。初来杭州时,梅藤更的医院简陋之极,没有自来水,没有电,没有药房,没有手术室,梅藤更和新婚妻子不会说汉语,医院只有旧屋四间,冬天房子里没有炭盆,冷风流窜。是一位曾生产鸦片的印度商人良心责备之下,捐三千英磅给圣公会租来的房屋,免费收治病患,并不以入教作为治疗前提。中户之上不信任梅藤更,只有穷苦无告,走投无路者,和身染重疾,生命垂危的人才肯来。杭州当时还没有公共卫生系统可言,街上的粪池不加盖,路上随处可见屎溺,乞讨的人,残疾的人躺卧在脏污中,河中舟辑往来加上阴沟污水,连年疫病流行。来看病的人没有洗澡条件,衣衫破烂,伤口溃烂脓肿,甚至有人把死者抬来,姑且一试。碰到酷暑,气味可想而知。医院门口排队的人是世界上最悲惨的队伍,但梅藤更常常不用什么语言,就让病人哈哈大笑。有次他无意中碰到一个病人的膝盖,就倒地做出非常夸张的表情。病人们立刻跑过去帮他。看到他们这么大惊小怪,梅医师继续装着很痛苦地呻吟。一位老太太给他摸胸口,一两个人给他扇扇子,另外一个人抱着他的脚,第五个人靠着他的背,第六个人搭他的脉搏,第七个人跑去找梅夫人,其他人围成一圈。梅夫人过来看到丈夫眼睛里的狡黠,立即就明白没什么大碍,只是在享受他给大家制造的乐趣,她对在场的人对这位“病人”所作的一切表示感谢,就走开忙别的去了。梅藤更说,“生活里的乐趣和欢笑,比药更能让生病的人觉得活着之振奋。” 梅藤更医治过的病人中,有一个人写下了回忆,美国人鲍金美,幼年在杭州生活,因为淘气乱吃,常常要喝梅医生开出来的蓖麻油通便,隔了几十年,她小女孩时的疑惑还没有解开,“虽然每次见到他我都得喝很多的蓖麻油,可是不知道为什么,我知道的所有的小孩子都敬慕梅医生。” 在她童年的心上,两卷白胡子的梅医生是一个“穿便装的圣诞老人”。 3 (广济医院初期,有四间屋子的戒烟所) 医院没有其他医生,也没有护士,这个行业没有标准,无从招起。某天早晨,梅医生的厨师消失了,下午他穿着马褂来辞别,说当中医的祖父过世了,父亲要他回去继承衣钵,出诊看病。梅藤更极为意外,问“你知道怎么看病吗?”厨师说:“没事,我爷爷也是这么继承他爷爷的,再说,我这两年跟您学了不少”,梅医生愣在那儿,“你在这儿只学了怎么烤薄饼……”。他找来一位中国助理。一位女性病人腿部溃烂露出骨头,需要移植皮肤,再三劝说,病人只同意从胳膊上取一小块皮肤。梅医生找助理来工作,找不到,助理害怕要她捐出皮肤,逃走了。医生夫人找到她,承诺先捐出皮肤作示范,助理旁观后颤抖着伸出了胳膊。但还是不够,梅医生训练妻子从自己胳膊上取下皮肤,再教给她如何移植给病人。病人惊人地缺乏现代医学常识,英国传记作者记下某天查房时梅藤更看到的:“一个叫“小猫”的手术病人拆开自己绷带,正看看伤口长得怎么样,刚做完腿骨手术的病人,觉得夹板不舒服,把它拆了。而一个叫“万代”的老病人来医院前可能好久没有吃饱,看上去饿极了,竟然在吃他的石膏。” 梅医生挨个安抚处理。 1883年,写给教会的信中,他说这一年看了3019个病人,259人住院,但医院太小,戒烟所只有16张病床。他需要去50万人口城市的郊区救济病人,杭州当时交通工具是轿子,梅藤更不适应别人抬自己,设计了杭州第一辆西式钢圈马车,看上去是一只小驴车只容一人乘坐,须亲自驾驶。有次病床已满,他要求一个病人回去卧床,但对方没有说他没法躺下睡觉“我住在别人家厨房里,油烟呛得我直咳嗽,你能不能让我住院?”梅医生无法可想,给了他药,叮嘱每天三次,两天吃完。回去后患者认为药喝多能治得更好,擅自把六份药一次全喝了,医生被叫去出诊时,这个人已经处于濒死状态。这无可依靠的人,医院告别前曾问过梅藤更一句话:“医生,你是不是不管我了?” 这件事后,梅藤更决心用余生之力建一个大的医院。 4 (保俶塔旁的广济麻疯病院) 募款很困难,很久后他才收到圣公会的回复,又过了很久,才有时间拆开堆积如山的旧信,看到信中夹着的1700英磅支票,一夜没睡,开始设计医院。广济医院在1884年建成,大门口棚架悬吊着紫藤花簇,左侧是大草坪,右侧玫瑰花坛,医院有了候诊,门诊,手术室,药房,办公楼等分类。但这些钱不足以支持梅藤更理想中的医院,他向自己的私人朋友募捐,麦克莱爵士的儿子在第一次世界大战中牺牲,生前他想成为一个医疗传教士,为了满足这个遗愿,这位父亲捐赠了一万英磅。用这些钱,医院装备了杭州最早的发电机、自来水塔,电灯和第一辆汽车,旅行中国的英国作家伊莎贝拉.伯德写下她的观察-----“它们在照明、通风、卫生施设、分科与组织方面较之我们的最好医院也毫不逊色。” 她印象极深的是医院用著名的宁波清漆涂刷,“那是真正的漆,它缓慢凝固形成一个非常坚硬的表面,反光性好,能耐受每周的煤油擦拭,大大有助于卫生。墙、地板和寝具的清洁是这样好,一尘不染,无可挑剔!” 广济医院有了自己的药房,自制针用葡萄糖、x线硫酸钡、百日咳药水,奎宁针等等。药房提供奶粉和肥皂,这些用品很快在市面店铺盛行,进入市民日常生活。一个医院推动了杭州城市现代化开始,梁启超在《时务报》上撰文,认为医学变革能撬动国民的整体生活 “讲化学,而讲植物学,而讲道路,而讲居宅,而讲饮食多寡之率,而讲衣服寒热之准,而讲工作久暂之刻,而照片上这个男孩,直到四五岁,从没象别的孩子那样笑过。

梅医生每次去巡查,都会去找这个阴郁的小人儿,教给他有趣的话,或者把他抱起来举到空中玩。一年冬天,这胖娃娃穿着厚棉袄,着实象个矮脚鸡,医生就模仿大公鸡,把腰先弯下去,慢慢直起来,身子往后仰学鸡叫“doodledoooooooooooo”

“好的医生应该具有三个“H”:Head是知识,Hand是技能,Heart就是良心。 ”-----梅藤更 1 这张照片最近在网络流传,苏格兰医